الحجر وأهم ثاني شيء في حياتك: مشاكل شخصية حالية – مقال ساخر

سأبدأ مع مشكلتي الثالثة وسأترك المقدمة للنهاية..

مشكلتي الثالثة، أنني فعلًا أشغل نفسي هذه الأيام بالأمور التي أحبها جدًا، وهذا مُضر بالصحة. فأنا وإن كُنت أحب الكتابة مثلاً، اكتشفت إنني أحب الأكل أكثر.

وأؤمن منذ مدة طويلة أن الإنسان يجب أن يصرف معظم وقته وجهده في أكثر ثاني شيء يحبه في حياته، فالمرتبة الأولى محجوزة دائمًا للأهل والأبناء والشهوات واللعب والكسل والنوم والأصدقاء والمال وفيفا، وأشياء كثيرة أخرى، ومن الموضوعية أن أتركها خاوية لأتحدث عن أكثر ثاني شيء نحبه!

الشاهد، أنني في الحقيقة من فئة الأشخاص الذين حاولوا مقاومة الموجة بشكل مختلف قليلًا، فمنذ مدة طويلة اتخذت قرارًا استراتيجي مع حِرفة الكتابة، وهو عدم التطرق أو الاقتراب من المواضيع الدارجة، خصوصًا الاجتماعي منها، ويؤسفني أن الدارج مع كتابة هذه السطور هو ذلك الفايروس الذي لا أريد أن أذكر اسمه. ويؤسفني إعلان انهزامي.. هكذا ببساطة.. لأختصر الطريق. بلغة أخرى حاولت أن أُطبِّق مفهومًا شهير في عالم الفنون وهو: أن تحاول دومًا خلق فن يدوم على الأقل عشر سنوات مستقبلًا، بالبلدي.. يجب أن أستهدف من خلال هذا المقال قارئ ٢٠٣٠م، وهو مع الأسف سوف لن يهتم كثيرًا بما حصل قبل عشر سنوات.. هل تذكر إيبولا؟ وهل يهمك معرفة أخبار إنفلونزا الطيور الآن؟

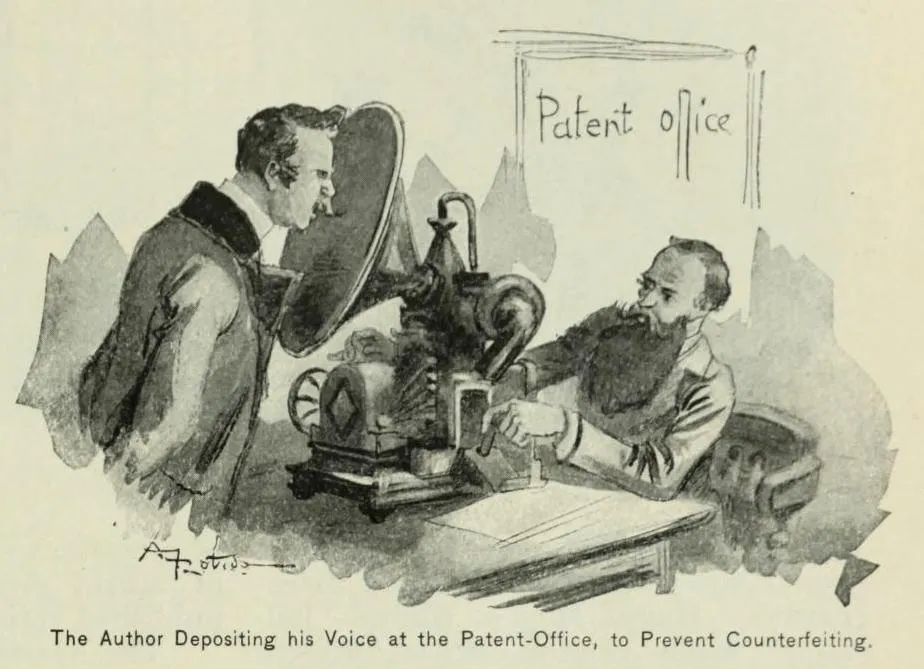

إلا أنني أواجه بعض المشاكل الغريبة تمامًا عليَ تزامنًا مع غرابة حال العالم وعزلته.. وهي أن هناك دافع غير محسوس داخلي يود أن يكتب ويتناول المواضيع الساخرة فقط. فأنا -وربي العالِم- أميل وأتمنى أن أميل أكثر إلى التعابير /الأدب الساخر والمتهكم في كل ما أكتب، فأجد أن الحقيقة والعلم والثقافة والإقناع كلهم يختبؤون داخل هذا النوع من الفنون، خصوصًا إن تسلّح بتثقيف ذاتِ عالٍ. بل أنني أجد أن التعبير الغربي الشهير بقوله «الناس يأخذون كلام السياسيين على سبيل المهزلة، ويأخذون كلام الكوميديين بجدية» صحيح إلى حد كبير.

مشكلتي الثانية، أنني فعلا لا أريد أن أتحدث عن شيء متعلق بالفايروس، إلا أن العقل لا يريد أن يخرج من حجره هو الآخر. وجدت في تأملي مؤخرًا أن وجودك في بيئة أيًا كانت، مؤثر إلى حد أبعد مما تتصور بكثير، فإن كنت وسط عالم لا يتحدث سوى عن ذلك الفايروس، فستكون مهمتك صعبة جدًا بمحاولة عدم التحدث عنه، وإن قال لك أحدهم أنه «مطلوب صديق لا يتحدث عن الفايروس» فانصحه بأن لا يكون دراميًا. هذا أحد أهم الدروس التي خرجت بها عن قناعة وتجربة حقيقيين، بأن تُحيط نفسك -بعد الحجر- بأناس لا يتحدثون عن شيء لا تود سماعه أو سخافات لا تود أن تقترب منها.. أو ما شابه ذلك على وجه العموم.

مشكلتي الرابعة، أنني فعلاً فقدت الإحساس بالوقت، فأنا أركض كل يوم في محاولة سرقة الساعات الفارغة لصالح أهم ثاني وثالث شيء أحبهم، وأصبحت أوبخ كل من في البيت في محاولة الانغلاق لأنجز ما يمكن إنجازه دون إزعاج. أصبحت حياتي كلها تدور حول «كم كلمة أنجزت؟» و«ماهي الوجبة التالية؟»، ومن حسن الحظ أن جنوب فلوريدا لم يقرروا بعد كيف سيكون شكل «حظر التجول» فالناس هنا شبه محجورين مقارنة بأحبابي في المملكة. وهذا ما جعلني أستطيع أن أسرق من ساعة إلى ساعة ونصف يوميًا في ممارسة رياضة الجري.

الاستيقاظ مبكرًا، وتقديم الوجبة على عدد الكلمات أولاً، ثم استيقاظ البنات وإعطائهم وجباتهم مع حس إبداعي عالِ، ثم إيهام نفسك وأنت أمام جدار الغرفة وشاشة الكمبيوتر والطاولة التي ستساهم بحصولك على آلام فقرات بعد سنوات قليلة، وإضاءة إيكيا التي ترتطم برأسك كل يوم تقريبًا دون أن تفكر بتغيير مكانها، أنك الإنسان الأكثر إنتاجية في هذا العالم، ثم تظل تتمسك بوهمٍ مصاحب بإقناع نفسك أن ما تقوم به هو أعظم شيء في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا، أو كما أشار الأديب الأمريكي العالمي «جون شتاينباك» الذي قاده نفس هذا الوهم بالحصول على جائزة نوبل للآداب عام ١٩٦٢م، وإبداع رواية «عناقيد الغضب» ومشاريعه الكتابية الأخرى.

ثم تكتب عدد كلمات لا تعلم إن كانت الناس من شدة فراغها ستقرأها في مدونتك أم لا، ثم تسترق بعض النظرات إلى نِكات الجوال وأصوات الجيران وسلوك المراهقين الغريب وأنت تشاهدهم من نافذة الكِبر! وبالطبع.. تفتح الباب كل ربع ساعة منتظرًا شيء نسيت فعليًا إن قمت بطلبه أون لاين أم أنك أبقيت عليه في قائمة «الأمنيات – Wish List». هذه التصرفات لا يمكن لإنسان عاقل مشغول أن يتأملها بهذا الوضوح. إلا أن حالة الإبداع لا تلتصق بصاحبها إلا بمعايشة نوع من أنواع الضغط، وها أنا أعترف أنني من شدة انشغالي أصبحت في طور إبداع غير الذي رسمته لنفسي. بل إن طموحات هذا الإبداع طالت بأن أشارك ما أكتبه هذه الأيام في مسابقة وزارة الثقافة الكريمة!

تأملت أيضًا رغبتي بأن أخدم هذا العالم بأفضل ما يمكن (وربما تكون هذه مشكلتي الخامسة)، فقررت فجأة أن أتحمس وأخرج للمتابعين بمشروع جديد (أعلم جديًا أنني لا أرى نفسي فيه).. وهو إقامة ورشة عمل كتابة أون لاين، محاكيًا أحد المشاهير الذي خرج وغنى لجمهوره أون لاين، وأيضًا مجموعة الطبّاخين الذين أتابعهم أكثر من زملائي الكُتاب وهم يقومون بعرض وجباتهم وطرق تنفيذها.. وطبعًا غيرة من بعض الصديقات الفاضلات الذين أغرقوا «التايملاين» الخاص بي وهم يقدمون محاضراتهم النفسية والريادية وأنا أتفرج عليهم حاملاً كيكة الشوكولاتة في يدي والتي أصنجت زوجتي من كثرة طلبي لها.

أود أن أشعر بأنني شخص ذا قيمة بأي شكل.. فجأة.. وكأنني طوال سنوات كنت أخدع الآخرين!

وكأنني لا أقوم كل يوم بصنع إفطار بناتي وعشاءهم بأفضل شكل!

أود أن أنتقل إلى خانة المؤثرين وراكبي الموجة في الوقت الخطأ. وحِس الرجولة والأنا لا يريد أن يسكت دون أن يأخذ حيزًا من فراغ الآخرين الموزع بالعرض على كل شيء كان لا يهم وأصبح مهمًا!

كان الله في عون الجميع

مقدمة:

أتأمل هذه الأيام سلوك الناس من زاوية واحدة، وهي إيجابية-أو-سلبية «الحجر الصحي» على نفسياتهم. في الحقيقة، أشعر بنوع من الانتصار عندما أسمع شخصًا ما يقول إنه إلى حدٍ ما مستمتع أو لا يواجه مشكلة جذرية مع الحجر، وأشعر بنوع من السعادة عندما أسمع أن شخصًا ما مشغول جدًا في يومه سواء بوجود أو من دون وجود حجر عليه.

وجدت من ناحية فلسفية، أن عقل الإنسان فعلًا هو المتحكم به وفي نفسيته، فالظروف بالطبع لا يمكن لنا التعامل معها إلا بطريقتين: إمّا المقاومة أو الانسجام، والمقاومة هنا تحمل في بطنها معنى سلبي، كالبحث عن طرق تحايُل نستطيع من خلالها تغيير الظروف، وهي ما لا أشجعه بالطبع.

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.