أهلًا بك.

هذه المدونة بدأت منذ ديسمبر ٢٠١٢م، أكتب فيها مقالات وتأملات عن العمل والفن والإنتاجية وسيكولوجيا الإنسان وبعض القصص، واختيارات للقراءة والاطلاع، وغيرها. أحاول من خلالها تغيير حياة شخصٍ ما في مكانٍ ما في هذا العالم. اسمي أحمد حسن مُشرِف، كاتب ومدون سعودي شبه يومي ورجل أعمال، مقيم في جدة. لي عدة إصدارات ومئات المقالات المنشورة، حصلت على جائزة «الكاتب السعودي» من معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٠م. أعتبر أن الكتابة حِرفة نبيلة؛ ولذا أحاول أن آخذ وقت وذِهن القارئ الكريم على محمل الجد، لا أحاول إبهاره بقدر محاولتي للتواصل معه.

عن العيش كشخص عادي في المنتصف

هناك.. في مكانٍ ما في المنتصف، حين يكون الإنسان عاديًا، ربما تكون الجنة

كيف تُصبح ثريًا في العيد؟

لا تجعل الإعلام يغرر بك. العائلة والأصدقاء والأحباب هم الأولوية

عن الفقد

أليس هناك حُضن يُباع هنا؟ أو من يتبرع به دون أن أطلب؟

كم من المال يكفي؟

المال لا يشتري السعادة، لكن الفقر لا يشتري أي شيء.

الأثرياء والكُتاب: علاقة حب من طرف واحد

دعوة لحضور أمسية.

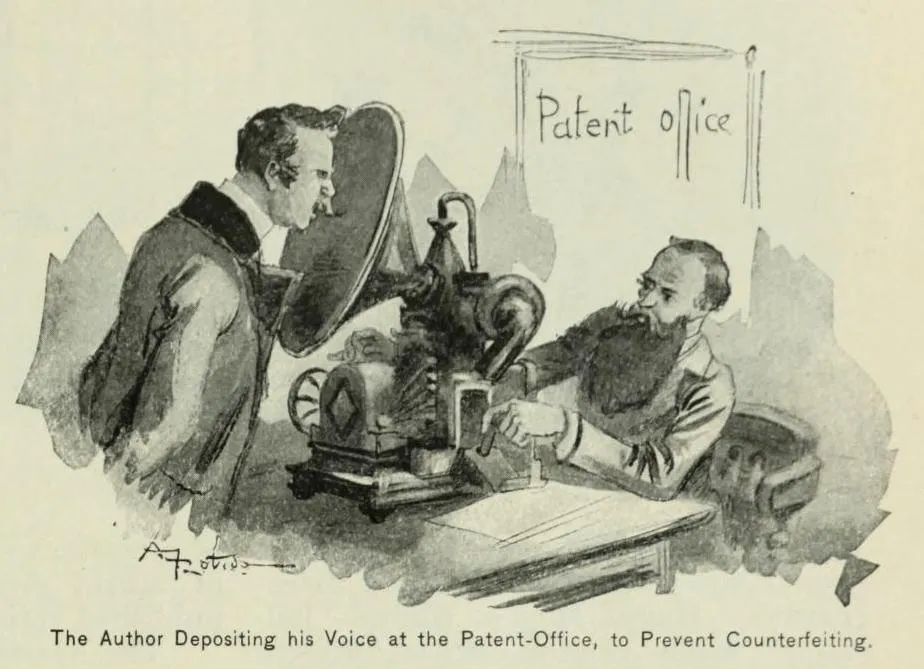

عندما تقرأ نعيك في الصُحف

ولادة نوبل

تعرّف على منافسك

ليس هو من تتوقعه.

لماذا لا يوجد لدينا شاعِرات؟

تحليل بيولوجي

عندما تكتشف أن خالك رئيسًا لصحيفة رفضت كتاباتك

درس جديد للنظر إلى حياتنا من بعيد، ونحمد الله على نِعمه

عندما تكتب مرة واحدة فأنت لست كاتب

دعوة للتوّقف عن طرطشة الألقاب.

الكتاب الحقير: لماذا يصبح جلد الكاتب أرق كلما زاد نجاحه؟

حلقة بودكاست جديدة

لا تقرأ التعليقات

لأن السمة العامة في التعليقات لا تواكب جدية العمل.

عندما تشتري ثم تشتكي (شعر)

محاولة أخرى للتعبير

اختيار أن نكون محسودين

متى يحتاج الإنسان إلى الحظ العاثر؟

غرفة تخص المرء وحده

فيرجينيا وولف وفكرتها عن صعوبة ما يواجهه الكُتّاب.

كيف هو شعور أن تصادق كاثرين هپبورن؟

من مذكرات رجل لم يقترب منها

المدوّنة والحرب

رسالة نور من غزّة: عن شكل الحياة، وقت الفراغ، والحُب الذي يُسبب لنا الأحزان.

لماذا نحتاج للهدوء أكثر من أي وقت مضى؟

معركة اليوم الداخلية لدى الإنسان مع نفسه لكي ينمو هي ليست بكل تأكيد في توفير المزيد من الوقت.

Gemini بدلًا من Perplexity

صدمة الأربع ساعات

ذكريات من منزل الأموات (رواية)

واختيارات للقراءة

الأشجار تمشي في الاسكندرية (رواية)

العيش في عصر مجنون أكثر جنونًا مما نعتقد.

قائمة نسيم طالب للثراء الحقيقي

أفكار سريعة لأهداف حقيقية هذا العام

نصيحة كتابية: احذف كلمة «تم»

في سبيل تعبير أكثر وضوحًا.

لماذا اللغة العربية؟

مقالة ضيف: تحليل شخصي متواضع يضعنا في الصورة الصحيحة.

اقتراحات سعودية (من ملفّات القرّاء)

كُتب وأفلام وأشياء أخرى.

الشدة والاستمرارية

ربما سيكونان مُفيدان إن تعلّمنا الفرق بينهما.

عن كتابة سلسلة نصائح للتدوين (من ملفّات القرّاء)

50 نصيحة لا تزال معظمها قابلة للتطبيق.

أن تنصت لوالديك؛ وتُتقِن فن الكذب بالنسبة لمارك توين

من خطابه الذي ألقاه عام ١٨٨٢م.

أزمة منتصف العُمر شكل من أشكال الكوميديا السوداء

مقالة ساخرة عن العرض والطلب

عن لقاء مرجع التدوين

شيء من التلخيص

الأخطاء المطبعية

وعن التصالح معها

الصبر ثم الانتظار

لتحدث الأمور في وقتها المناسب

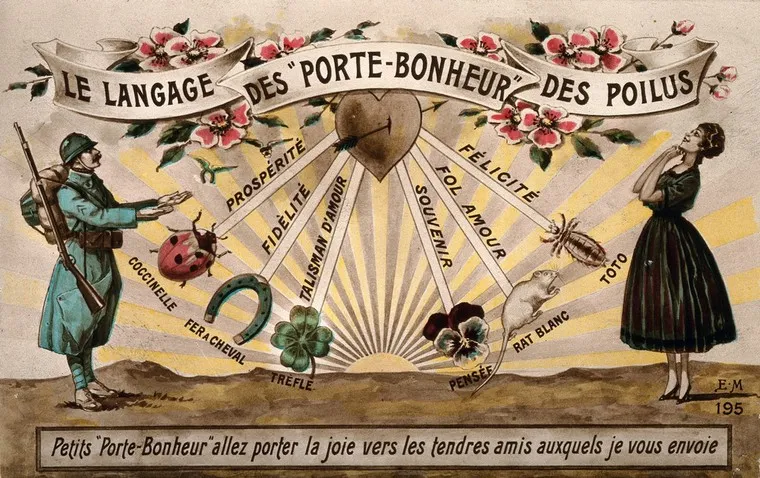

مارسيل بروست والحُب

إن من المحزن أن نرى كيف يمكن للرجل الذكي الذي يُحِب أن يصبح غبيًا أمام امرأة قد لا تملك أي صفة تميزها سوى أنها لا تحبه.

قِدر الضغط مرة أخرى وتمسّكنا بالأشياء العزيزة

عندما لا نُمانع تِكرار أخطاءنا.

كافئ نفسك

بعيدًا عن الأعيُن

كيف تجعلنا الأهداف أكثر قوة؟

إن أحد أضعف النُفوس، هي التي تدرك ضعفها وتؤمن بحقيقة أن القوة لا يمكن أن تتطور إلا بالجهد والممارسة.

الموسيقار جو هيسايشي والاحتفاء به قبل عام مقدمًا

العظيم الذي أكمل سحر هاياو ميزاكي

عندما يكون غير المتعلّم أكثر حكمة

ردّه كان في غاية الهدوء والحكمة والتهذيب، والأهم، غاية في الإقناع.

أحتاج رجولك للفتّوش

عن بعض المفارقات الثقافية

القارئ ليس على مزاج الكاتب بالتأكيد

معضلة قديمة ومستمرة.

توزيع الحكايات على من حولنا

عن نعمة النوايا والأفكار

لا تُنجز الأعمال المهمة إلا وقت انشغالنا

ووقت التكاسل يجلب المزيد من الكسل.

سوء تقديرنا لوقت الإنجاز

قرأت: كلما راقبنا أكثر ما يمكن إنجازه في ساعة واحدة، كلما أصبحنا أكثر واقعية عند التخطيط للساعة التالية. المشكلة الأزلية في معادلة الإنجاز! نستهين بقدراتنا في إنجاز الأمور خلال الفترات الطويلة. ونبالغ في تقدير قدراتنا للأوقات القصيرة. الحل: الانتباه لمستوانا لكل ساعة، وكل أسبوع، وكل شهر. وبعدها نبدأ رحلة الالتزام

قائمة الأحزان

محاولة للفِهم والوقاية

في تحويل مشاعر الحب إلى جمع من العبيد

الحب الحقيقي، بكل ما يتطلبه من انضباط، هو السبيل الوحيد في هذه الحياة إلى السعادة الحقيقية.

عن جيل زد

تعليقي الشخصي وردي على المنشورات المسيئة.

عندما لا تكون خسائرنا بسبب فشلنا

عندما نتحدث مع أنفسنا، فيجب أن نستعين بالعقل. لكي ننجو، وننمو، ونكون أكثر رأفة.

التواصل لم ينقطع

اعتذار رسمي

ما زلت لا أُقابل أحدًا في الصباح!

ولا أُفضِّل الاجتماعات الدورية.

دانشمند

رواية بقلم أحمد فال الدين

نصيحة للآباء: اقبل كل أنواع الهداية من والديك!

خصوصًا إن كانت للأحفاد.

الخوارزميات: هل تكون مفيدة أحيانًا؟

أسامح نفسي على تسليم نفسي لها بشرط واحد! أن يكون نهاري قد سار كما يجب.

نصائح المخضرم كيفن كيلي في الحياة - الجزء الثاني

وصفة النجاح: وعد بالقليل وأعطِ الكثير.

نصائح المخضرم كيفن كيلي في الحياة

جربت بعضها ولم أندم (الجزء الأول)

أنت لا تحتاج إلى أهداف بل إلى نظام

تخصيص الساعات لإنجاز ما نريد بدلًا من التفكير فيه.

الاستفادة القصوى من وقت الفراغ!

الانسان نتاج خلوته.

تسلية الرجل في محاولة الإنجاز وليس الترفيه.. ربما!

مقالة بونص بمناسبة عيد ميلادي: عندما يقفز العمر فجأة من العشرين إلى التاسعة والثلاثين.

جمال الأصدقاء عديمي القيمة

كلما زاد عددهم زادت سعادتك.

الهدوء في حياتنا لا يسقط فجأة

العُزلة مثل الكثير من المقدّسات، تستمد قيمتها من اختيارنا لها؛ وتخسر قيمتها بفرضها.

لا تبصق في وجه القارئ

عندما تكتب للآخرين باستخدام الذكاء الصناعي

لماذا نقع في الحُب رغم الأحزان التي يُسببها؟

لأنه أحد حقائق الحياة وليس لعنة شخصية بنا.

كيف تعمل بجد؟

مقالة عظيمة بقلم بول جراهم.

عندما نبحث عن أحاسيس قوية

نعود لنكتشف أنها مؤقتة

لماذا نسعى لتغذية المشاعر بدلًا من الإحساس؟

تأمل بسيط في عبادة المشاعر لدى الإنسان المعاصر.

هناك فرق فعلًا بين الإجازة والسياحة

يشعر الرجال بهذا الفرق أكثر!

قصة أعظم مطعم كبدة في العالم

المكان الذي أُحب أن أُبهِر ضيوفي به في اسطنبول.

توم هانكس ويوم جميل في الحي

فيلمين استثنائيين لتوم هانكس في أسبوع.

اقتراحات نوفمبر ٢٠٢٥م: حلقات بودكاست

* صراعة النسويات ضد غير النسويات. مناظرة عظيمة. * لماذا يتدخل الغرب في العالم العربي؟ | Dr Roy Casagranda | بودكاست بدون ورق. * كيف تؤثر ضغوطنا وصدماتنا النفسية على تربية أطفالنا؟ | د. هبة حريري | بودكاست بدون ورق. * لماذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم؟ ثمانية.

كيف لا نُبالي بآراء الآخرين تجاهنا؟

عندما نُدرك فداحة أخطائهم!

أمازون السعودية: هل نخسر شغف التسوّق نهائيًا بسببه؟

خصوصًا بعد تحالف العثيم.

هل ٦٦ يومًا تكفي لتغير هويتك؟

كيف يتحول القناع الذي ترتديه إلى هويّتك الحقيقية؟

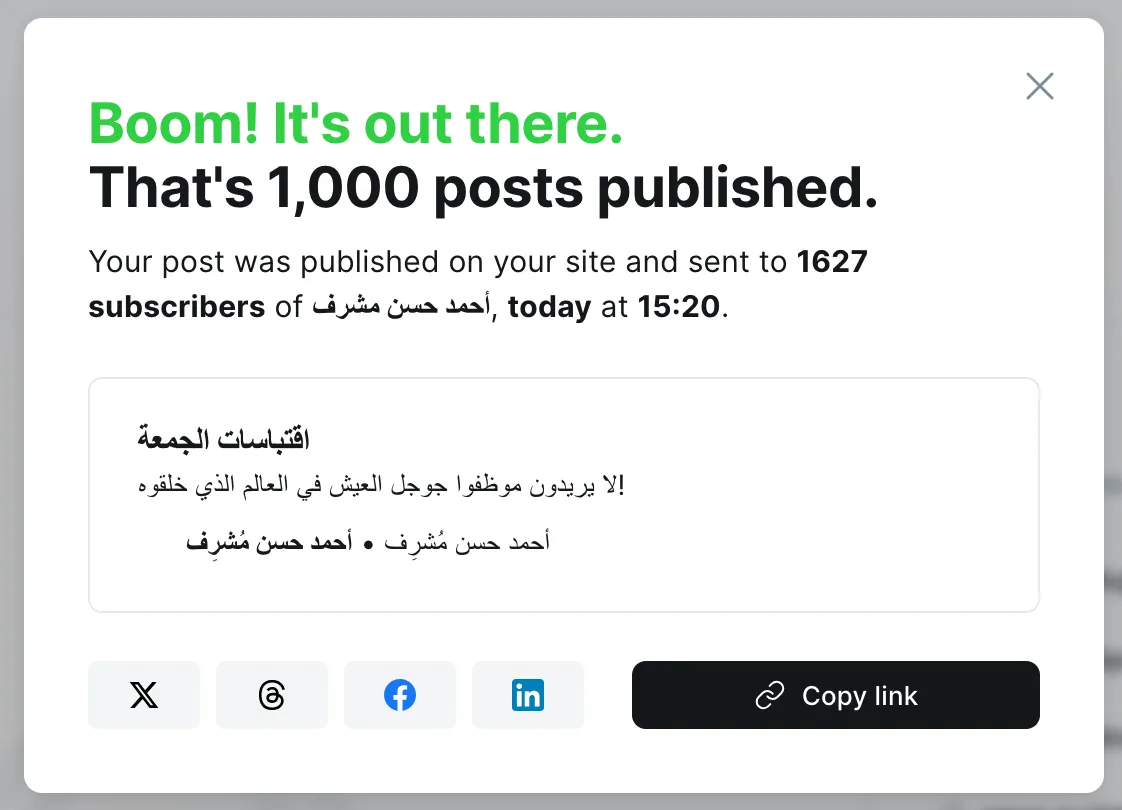

المقالة رقم 1,000

لا أتذكّر معظم ما كتبته منذ عام 2012م. لكنني أعرف يقينًا أنني لم أكتب لقارئي الكريم حرفًا واحدًا لم أكن صادقًا فيه.

اقتباسات الجمعة

لا يريدون موظفوا جوجل العيش في العالم الذي خلقوه!

عندما تقتلنا الوِحدة دون أن نشعر

مقالة مطوّلة للوقاية من الهوان الروحي

تأملات صغيرة في المرض

شهية غير مفتوحة على الأكل، لكنها مفتوحة على تضييع الفلوس.

عن إتيكيت التعامل مع الأنثى

وإفتاءات سريعة للمراهقين (والرجال) في آداب التعامل.

عندما يُفكر الرجل ويختلي بنفسه

لا يجذب ما يريد، بل ما هو عليه.

في نقد كُتّاب الرأي الشباب

الذين يكتبون مواضيع تعبير مدرسية

كيف ترضى بأن تكون عاديًا؟

وليس مثل بروس وين

الشكوك هي الصاحبة في سفر الفنان

في البحث عن القرب

اقتراحات أكتوبر ٢٠٢٥م: مقالات

من قراءاتي مؤخرًا

لا تنظر إلى أعمالك السابقة كثيرًا

دائمًا ما توجد مساحات للتعديل في كل شيء، دائمًا هناك خطأ إملائي، أو تركيبة جملة أفضل، أو أسلوب أكثر وضوحًا في قول مسألة ما.

هل فكرت يومًا بحجم ديونك (تجاه النوم)؟ أنا فكّرت وهنا النتيجة

مقالة مطوّلة عن حياتنا مع النوم

كل الناس لهم ذكرياتهم السيئة بطريقتهم؛ أما أنا فكانت مع الأكل

عن عدم القدرة على التواصل الفعّال مع الأهل في سن صغير

المشاهير الحبّيبة: لماذا ينفصلون؟

معظم الناس ينشرون باستمرار عن أزماتهم الشخصية أكثر من اهتماماتهم الحقيقية

كل ما نحتاج إليه أحيانًا كلمة واحدة لنتحرّك

ربما يستحق الأمر أن ننتبه أكثر لكل كلمة نلقيها على الآخرين

حضور المؤتمرات: لا تضيع وقتك فيها إن كُنت تريد تكوين العلاقات

أعرض خدماتك ومساعداتك دائمًا، وستتوسّع دائرتك تلقائيًا مع الوقت

اعمل صيانة لبيتك الله يهديك

أستغرب من الرجال الذين يماطلون أنفسهم حتى تنبح أصوات زوجاتهم

عن الصمت العقابي من الشعور بالذنب

أنا هسيبكم بدري، خلي بالك من أمك وأخوانك، مكنتش عايز احطك في الموقف دا.

هنا الصمت العقابي

إذا كل شخص قابلناه «تجاهلنا تمامًا» وتصرف وكأننا غير موجودين، فسوف يغمرنا إحساس بالغضب ويأس عاجز، ولن نجد الراحة إلا في أشد أنواع التعذيب الجسدي.

عن دخول دورة مياه النساء بالخطأ!

رفعت الآنسة جوالها، ثم أعادته إلى جيبها.. واستدارت. وانصدمت.

لماذا تركت البودكاست؟

أهيم وأُفتن في جهود الكُتاب وإنتاجاتهم، أكثر من قدرة مقدّمي البودكاست على السكوت والإنصات دون كحّات.

عن الالتزامات الاجتماعية

نحن مجتمعات أكرمنا الله فيها بألا حُزن وحدنا، إلا إن أصرّينا، ولا تكتمل أفراحنا دون من حولنا.

عن فن إرسال رسائل صوتية شخصية في الواتساب

الكلمات عندما تكون صادقة تتحول إلى ذِكرى أكثر من كونها كلمات عابرة

كلمة راس مع المتقاعدين

أو من ينوون التقاعد مبكرًا أو عمّا قريب

كلنا نعيش مع أسرارنا الصغيرة

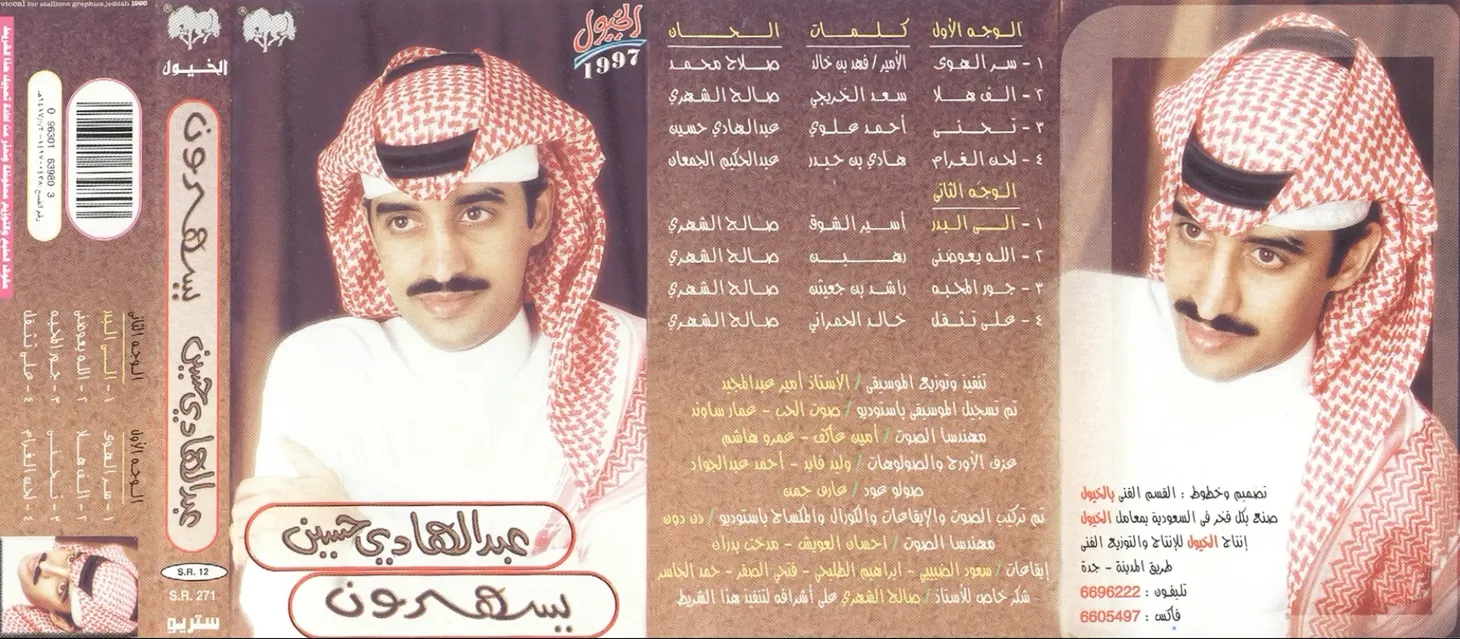

عن أغاني التسعينيات وطلب صحنين كبدة

اقتراحات أبريل ٢٠٢٥م

مطاعم وبودكاست وكُتب

في تأمل تحمّل مسؤولية العودة من الإجازة

القرارات عندما تكون اختيارية تُصبح قرارات، وليست التزامًا قاسيًا

الحماس: ٢٥ نقطة إضافية على الذكاء

الحماس هو الوجه الآخر للتفاؤل. نستطيع تحميله وزنًا أكبر من المخاوف. عكس التشاؤم الذي سيُشعرك أن وزن المخاوف القليل أثقل بكثير مما هو عليه.

عندما قابلت مشهور ميامي عند الحمّام

في أغسطس عام ٢٠٢٠م، كُنت مقيمًا في مدينة بالقرب من ميامي، وقد زرت مع اثنين من جيراني فندقًا كان صرعة جنوب فلوريدا (Hard Rock Hotel)، وقد افتتح قبلها بعام. كان الفندق تحفة معمارية بحق، فالمبنى بالكامل على شكل جيتار، ويحتوي على عدة مرافق (أشهرها طبعًا الكازينو)

عن التخطيط وما بين اليدين

الفضول والإخلاص لما بين اليدين هي الخطة الأرهب في رأيي حتى اليوم

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.