أهلًا بك.

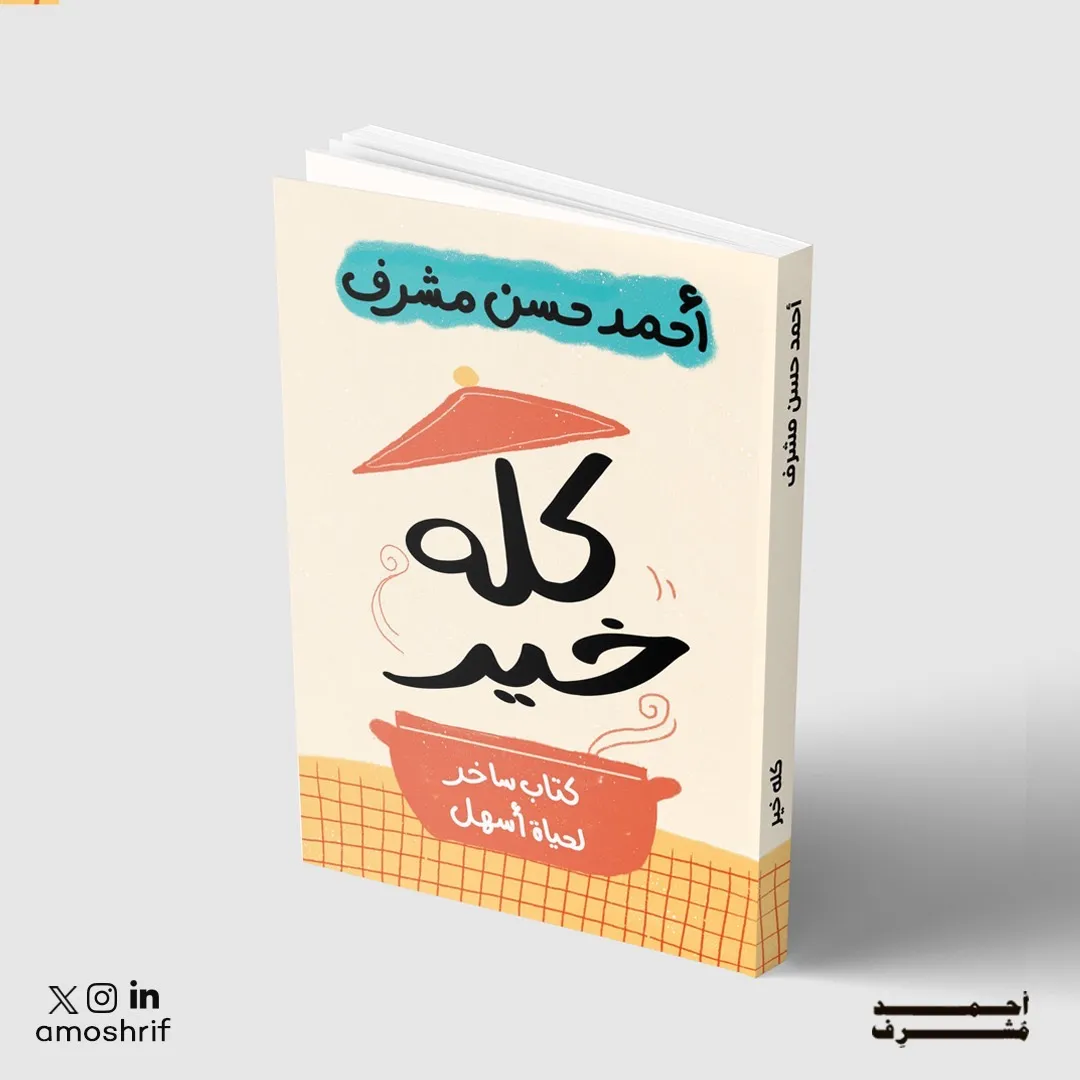

هذه المدونة بدأت منذ ديسمبر ٢٠١٢م، أكتب فيها مقالات وتأملات عن العمل والفن والإنتاجية وسيكولوجيا الإنسان وبعض القصص، واختيارات للقراءة والاطلاع، وغيرها. أحاول من خلالها تغيير حياة شخصٍ ما في مكانٍ ما في هذا العالم. اسمي أحمد حسن مُشرِف، كاتب ومدون سعودي شبه يومي ورجل أعمال، مقيم في جدة. لي عدة إصدارات ومئات المقالات المنشورة، حصلت بتوفيق الله ودعم القرّاء على جائزة «الكاتب السعودي» من معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٠م. أعتبر أن الكتابة حِرفة نبيلة؛ ولذا أحاول أن آخذ وقت وذِهن القارئ الكريم على محمل الجد، لا أحاول إبهاره بقدر محاولتي للتواصل معه.

عن العيش كشخص عادي في المنتصف

هناك.. في مكانٍ ما في المنتصف، حين يكون الإنسان عاديًا، ربما تكون الجنة

عن دخول دورة مياه النساء بالخطأ!

رفعت الآنسة جوالها، ثم أعادته إلى جيبها.. واستدارت. وانصدمت.

لماذا تركت البودكاست؟

أهيم وأُفتن في جهود الكُتاب وإنتاجاتهم الأدبية والبحثية والملحمية، أكثر من قدرة مقدّمي البودكاست على السكوت والإنصات دون كحّات.

عن الالتزامات الاجتماعية

نحن مجتمعات أكرمنا الله فيها بألا حُزن وحدنا، إلا إن أصرّينا، ولا تكتمل أفراحنا دون من حولنا.

عن فن إرسال رسائل صوتية شخصية في الواتساب

الكلمات عندما تكون صادقة تتحول إلى ذِكرى أكثر من كونها كلمات عابرة

كلمة راس مع المتقاعدين

أو من ينوون التقاعد مبكرًا أو عمّا قريب

كلنا نعيش مع أسرارنا الصغيرة

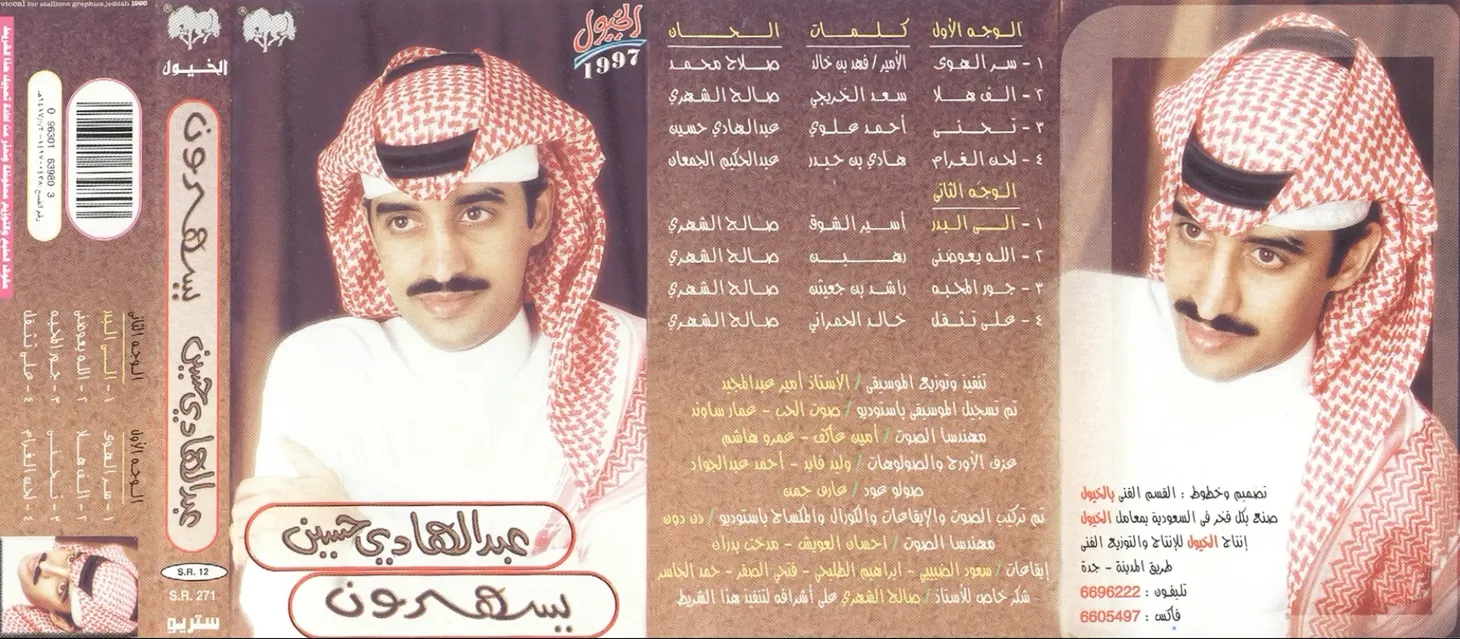

عن أغاني التسعينيات وطلب صحنين كبدة

اقتراحات أبريل ٢٠٢٥م

مطاعم وبودكاست وكُتب

في تأمل تحمّل مسؤولية العودة من الإجازة

القرارات عندما تكون اختيارية تُصبح قرارات، وليست التزامًا قاسيًا

الحماس: ٢٥ نقطة إضافية على الذكاء

الحماس هو الوجه الآخر للتفاؤل. نستطيع تحميله وزنًا أكبر من المخاوف. عكس التشاؤم الذي سيُشعرك أن وزن المخاوف القليل أثقل بكثير مما هو عليه.

عندما قابلت مشهور ميامي عند الحمّام

في أغسطس عام ٢٠٢٠م، كُنت مقيمًا في مدينة بالقرب من ميامي، وقد زرت مع اثنين من جيراني فندقًا كان صرعة جنوب فلوريدا (Hard Rock Hotel)، وقد افتتح قبلها بعام. كان الفندق تحفة معمارية بحق، فالمبنى بالكامل على شكل جيتار، ويحتوي على عدة مرافق (أشهرها طبعًا الكازينو)

عن التخطيط وما بين اليدين

الفضول والإخلاص لما بين اليدين هي الخطة الأرهب في رأيي حتى اليوم

زيارة أخرى للكتابة الساخرة

لا تعتبر الكتابة الساخرة بالضرورة كتابة هزلية أو كوميدية كما يعتقد البعض

لا يمكن التنبؤ بالماضي

ربما يجب أن نضع الماضي في مكانته الصحيحة، بعيدًا عن المبالغة، وبعيدًا عن محاولات التنبؤ غير الحقيقية

عشر مقالات مُختارة من عام ٢٠٢٤م

هل كانت سنة الكتابة الخطِرة؟

جسر نعبر به

ورشة العمل الأولى لكينونة والأسرة المعرفية

المشاهير والممثلين ليسوا مفكّرين

تذكير بديهي، لأننا سنظلمهم إن تعاملنا معهم على هذا الأساس

هل الكتابة وحياتنا يقودها الحب أم الانضباط؟ (ملفّات القراء ١٥)

الْحُبّ هو مرحلة ما بعد الرومنسية!

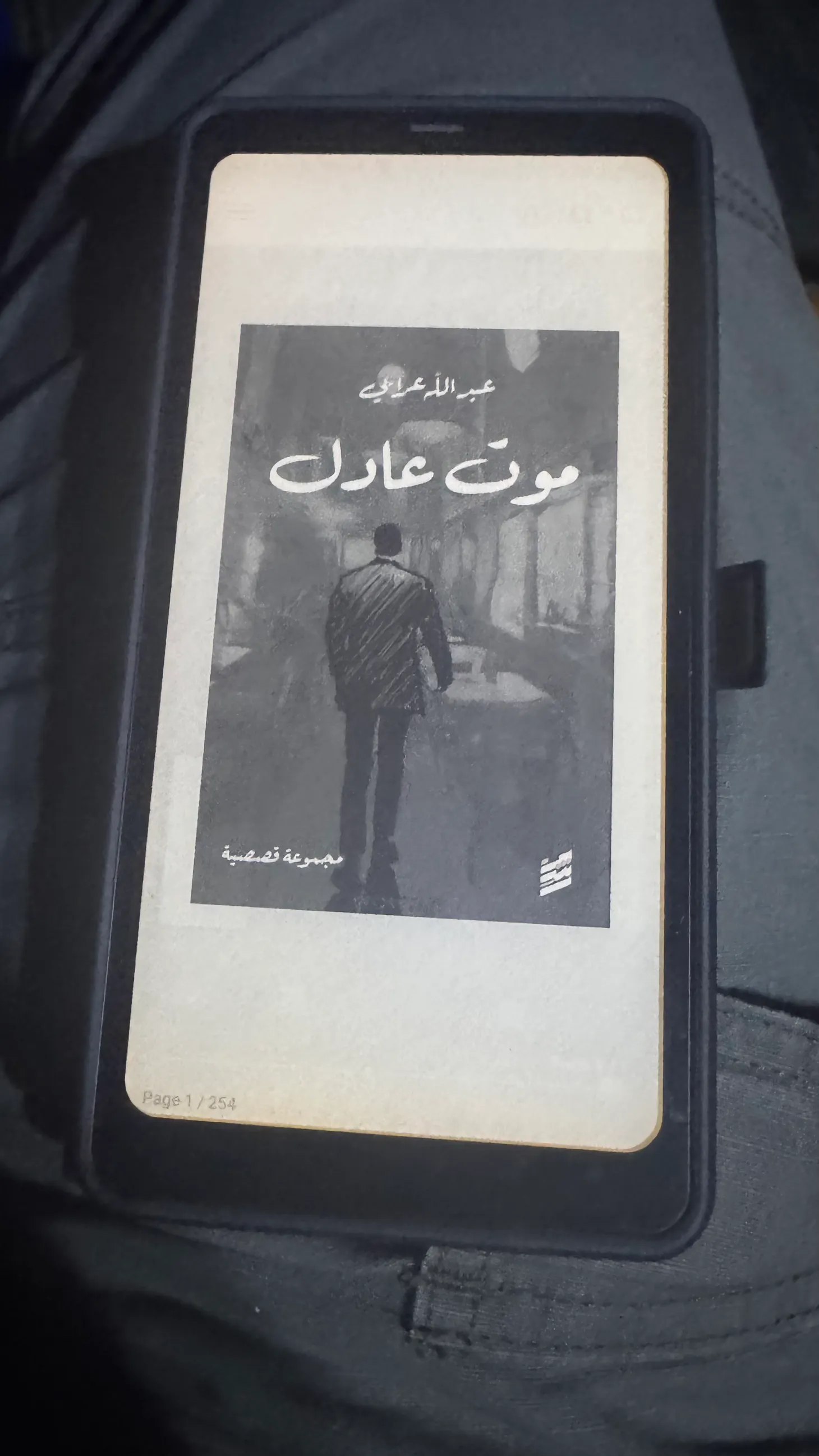

موت عادل، مجموعة قصصية

لماذا لا أحب قراءة أعمال أصدقائي ومعارفي؟

عن خداع العقل في السفر

عن رحلة جنوب الهند

عن أجمل مطعم دخلته في حياتي

ڤيلا مايا

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لتلقي آخر التحديثات.